皆さん、こんにちは!

ウサピリカです。

今回は、7月末に訪ねた北海道最古の寺「有珠善光寺」をご紹介します。

有珠善光寺の歴史

826年(天長3年)、比叡山の慈覚大師円仁(えんにん)が阿弥陀如来像を安置したのが有珠善光寺の開基になります。

1613年(慶長18年)、松前藩の藩主・松前慶広が如来堂を建立し、阿弥陀如来像を安置して善光寺と名付けました。

1804年(文化元年)、江戸幕府・徳川家斉により「蝦夷三官寺」の1つとなります。

「蝦夷三官寺」とは、江戸幕府が定めた北海道の3つの寺を指し、有珠善光寺の他に様似の等澍院、厚岸の国泰寺があります。南下するロシアに対しての牽制の意味やアイヌ民族への布教、和人が亡くなった時に葬儀を行う寺としての役割を果たしていました。

境内は、北海道指定史跡と国の史跡に指定され、宝物館の文書、版木、書物62点が国の重要文化財に指定されています。

隣の有珠山自然公園には、約千本の桜の木があり、桜の名所としても知られています。

浄土宗 大臼山道場院

有珠善光寺の正式な名前は、「浄土宗 大臼山道場院」

入口の松の木のそばに建つ石柱に、正式な名称が彫られています。(逆光気味で見づらいですが…。)

中へ進んだところで、門柱のある入り口を振り返る。

花の寺

有珠善光寺は花の寺としても有名で、カタクリ、桜、ツツジ、紫陽花、イチョウ、牡丹などが季節ごとに楽しめます。

私が行った7月末は、紫陽花の時期でした。

とっても古いそうな鐘。

こちらの木は、黄色の花を咲かせていました。

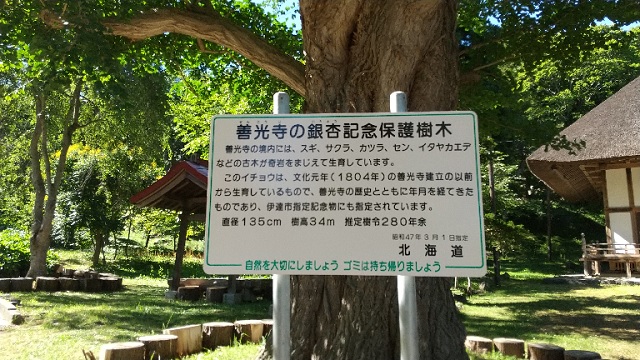

推定樹齢280年以上になる大銀杏。

秋になると見事な黄色に染まります。

境内

北海道では珍しい茅葺屋根。

江戸時代に増改築をしていますが、状態も良く当時の姿がそのまま残されています。

私が行った時は、残念ながら中を見ることが出来なかったです。

宝物館へと続く道。

こちらも中は見られませんでした。宝物館は完全予約制になっているようです。

有珠善光寺の三本杉・龍神堂

大銀杏と同じ樹齢280年の三本杉。

奥にお堂が見えます。まさか龍神様を祀っているのではと思って行って見ると、やはり龍神堂でした。

有珠善光寺では、この地を守護している水の神である龍神様を祀っています。毎年、春季龍神祭(4月8日)と秋季龍神祈願祭(11月8日)が行われています。

すぐ隣には、いつの時代の物か分からない石碑かお墓が…。ちょっと怖いので、あまり近付かないようにしたいと思います。(理由は特にありません。単なるビビり屋です💦)

最後に

1457年「コシャマインの戦い」の影響で、一時は有珠善光寺が荒廃したこともあるそうです。

コシャマインの戦いとは、アイヌと和人との戦いで、現在の函館市にあった和人の鍛冶屋とアイヌの客との間に起きた口論がきっかけで起こった戦いです。小刀を注文したアイヌ男性が望む品質と値段ではなかったため、口論となりエスカレートした結果、その小刀で鍛冶屋にアイヌ男性が刺殺されてしまいます。その後、アイヌの首領コシャマインが中心となって武装蜂起し、道南~余市、鵡川の広範囲にわたって戦闘が続きました。1458年コシャマイン父子が弓矢で撃たれるとアイヌ軍は崩壊しました。その後1世紀に渡って続いたアイヌと和人との戦いは和人が支配する形で終息しました。(この後も、シャクシャインの戦い、クナシリ・メナシの戦いなどの武装蜂起はありました。)

北海道最古のお寺というだけあって、歴史を感じさせてくれる場所でした。また、いつか桜の咲く時期か紅葉の時期に行ってみたいですね。

以上、ウサピリカでした。

有珠善光寺では、パワースポット・洞爺湖の中島の観音島に奉納されていた円空作仏像聖観音像を管理保管しています。詳しくはこちら↓↓↓↓↓↓↓

www.akirosso.com

場所

【有珠善光寺】

【 有珠善光寺自然公園】